英文标题:Maturity-dependent variations in metabolites and taste quality of Hainan mulberry leaf green tea by using metabolomics and e-tongue analysis

中文标题:利用代谢组学和电子舌分析海南桑叶绿茶代谢物和味觉质量的成熟度依赖性变化

发表期刊:Food Bioscience

影响因子:5.9

百趣提供服务:新一代代谢组学NGM 2 Pro

研究背景

桑叶(Mori Leaf)源自于桑树(Morus alba L.),是一种传统的药食两用资源,兼具营养与药理价值,其提取物在降糖、调脂等方面有着显著功效。在食品工业中,桑叶主要被加工成桑叶茶(Mulberry leaf tea),因文化传承与功能性被多国视为健康饮品。然而,现有研究多聚焦于桑叶的植物化学成分与药效,对感官品质缺乏系统性地探索,不同成熟度桑叶茶的化学组成差异及其与味觉口感的关系尚未明确。因此,本研究通过评估海南桑叶(HNSY)绿茶不同成熟度间的感官品质、主要化学成分及其代谢物变化,结合广泛靶标代谢组学与感官评价的多因素分析,旨在阐明影响茶叶口感风味的化学基础,深入探究HNSY绿茶中非挥发性代谢物的动态变化,为后续优化与质量控制体系的建立提供科学依据。

研究结果

HNSY绿茶在不同成熟度下的口味品质分析

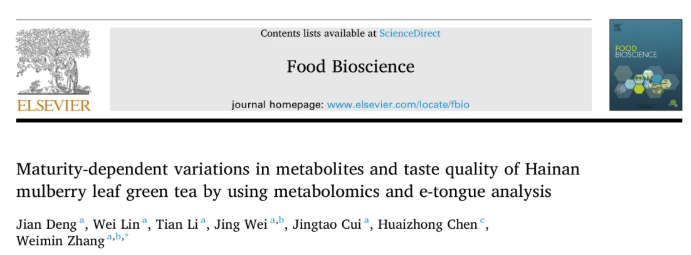

通过电子舌技术评估海南桑叶绿茶的味觉特征发现,涩味(Astringency)与后味A(Aftertaste-A)、后味B(Aftertaste-B)随成熟度增加显著降低,酸度(Sourness)则呈上升趋势(图1A-B)。主成分分析显示,品种组2与6的茶样风味接近,而与组5差异显著(图1A)。感官评价表明,组2与组5的茶样综合得分较高(图1D)。相关性分析(图1C)证实,丰富度(Richness)与鲜味(Umami)、咸味(Saltiness)呈正相关,与酸度呈负相关,表明适度的苦涩味是桑叶茶的重要正向风味特征。

图1 HNSY绿茶风味品质分析

桑叶茶主成分的差异

游离氨基酸(Free amino acids)中鲜味氨基酸(天冬氨酸、谷氨酸、天冬酰胺)含量最高(图1E)。5Ga的鲜味氨基酸含量最高,与其较高的鲜味强度一致。苦味氨基酸(羟基脯氨酸)在5Gb中含量最高。儿茶素(EGC、EC、GCG)随成熟度的提高而显著降低(P<0.05),ec含量最高(1.67-5.15 a="">b>c趋势。总可溶性糖(TSS)在5Ga和5Gb中分别为1.8%和2.95%,而水浸出物(Water extract)含量下降。

Spearman相关分析,揭示了34种化学成分与8种味觉属性之间的显著关联(图1F)。高成熟度桑叶绿茶中,儿茶素和黄酮含量下降、TSS升高,导致涩味、后味-A、后味-B显著降低,酸味显著升高。

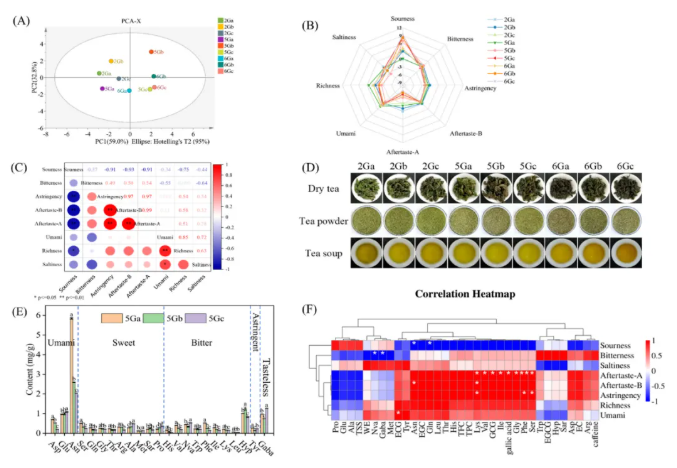

表1 三种不同成熟度HNSY绿茶的主要化学成分含量

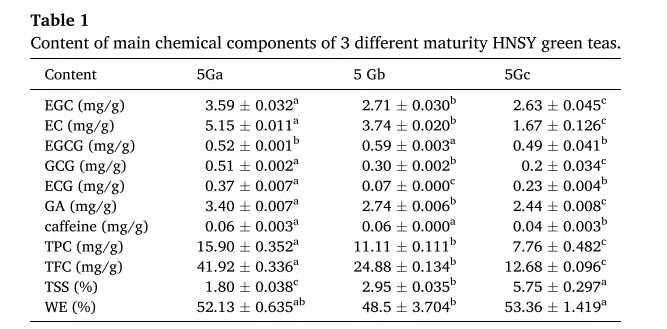

不同成熟度桑叶茶的代谢特征

基于UHPLC-OE-MS的代谢组学分析,共鉴定出975种代谢物,其化学分类被划分为14类(图2A)。其中,脂质类(29.44%)、黄酮类(16.00%)及有机酸类(6.87%)代谢物占比最高,是不同成熟度桑叶茶代谢轮廓差异的主要组成部分。

主成分分析结果显示,前两个主成分(PC1和PC2)的累计方差贡献率为91.8%,表明9个茶样(不同成熟度及品种组)间存在显著差异(图2B)。具体而言,5Ga(未展开芽梢)、5Gb(半展开叶)及5Gc(全展开叶)的代谢轮廓被观察到明显分离,而品种组2与6的茶样在PCA图中分布较近,品种组5的茶样则与其他组间距离较远(图2B)。

层次聚类热图进一步验证了成熟度相关的代谢差异(图2C)。热图中,代谢物的表达模式与成熟度梯度呈高度一致性,未展开芽梢(a)与半展开叶(b)间的代谢物差异最为显著,而全展开叶(c)与前两者的差异随成熟度增加逐渐放大(图2C)。

图2 三种不同成熟度HNSY绿茶的非挥发性代谢产物

不同成熟度桑叶茶差异代谢物的鉴定

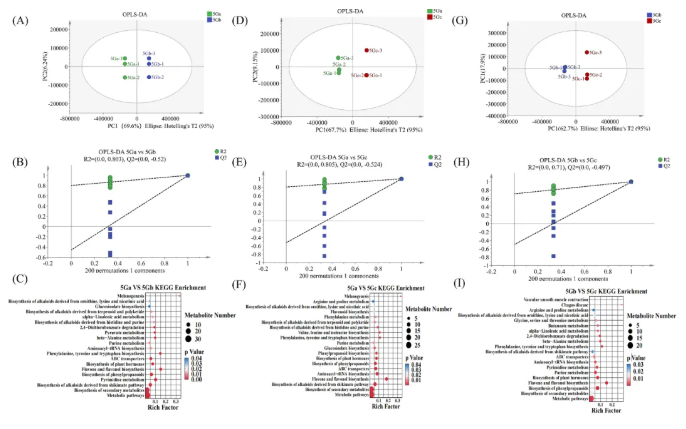

基于UHPLC-OE-MS的代谢组学分析,通过正交偏最小二乘判别分析(OPLS-DA)筛选出185种差异代谢物(VIP>1, P<0.05)(图3)。这些差异代谢物被进一步分类为14类,其中脂质(29.44%)、黄酮类(16.00%)及有机酸(6.87%)为主要类别(图2A)。

在筛选出的差异代谢物中47种被鉴定为脂质类(如α-亚麻酸、棕榈酸),29种属于黄酮类(如绿原酸、芦丁),17种为氨基酸衍生物(如L-酪氨酸、4-羟基水苏碱)。值得注意的是,α-亚麻酸(Alpha-linolenic acid)、棕榈酸(Palmitic acid)及绿原酸(Chlorogenic acid)被观察到具有显著的VIP值(>5),表明其在成熟度相关的代谢差异中起关键作用(图3)。

通过KEGG通路富集分析,这些差异代谢物被发现主要参与次级代谢物生物合成、黄酮/黄酮醇生物合成及苯丙烷代谢通路(图3C、F、I)。具体而言,次级代谢物生物合成通路中,脂质类代谢物(如α-亚麻酸)的分布被显著富集;黄酮/黄酮醇生物合成通路中,绿原酸及芦丁等黄酮类物质的变化被关联到成熟度梯度;苯丙烷代谢通路则被观察到与绿原酸等苯丙烷类衍生物的成熟度依赖性积累相关(图3C、F、I)。

图3 不同成熟度HNSY绿茶中非挥发性差异代谢物分析

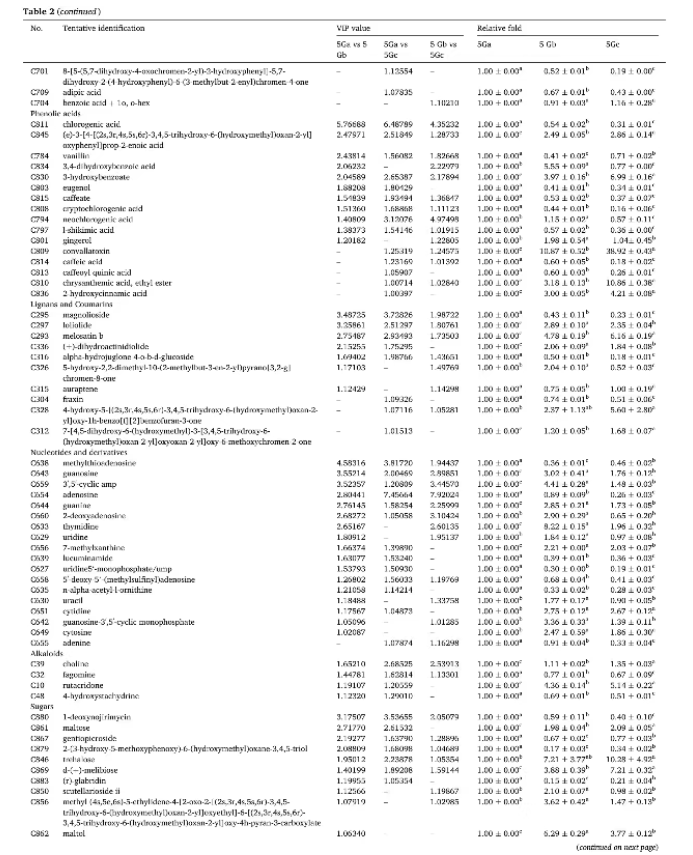

表2 三种不同成熟度的HNSY绿茶的差异代谢物(VIP>1,p<0.05)的倍数变化

差异代谢产物与味觉属性的相关性分析

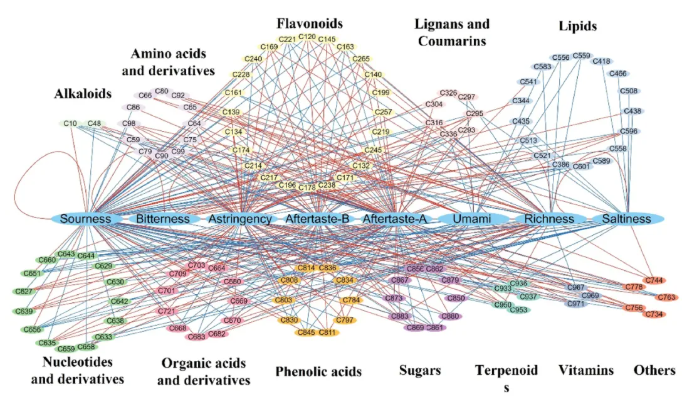

通过相关分析,121种差异代谢物(|r|>0.9, P<0.05)被筛选出与8种味觉属性显著相关(图4)。

在鲜味和苦味相关代谢物中,天冬酰胺、亮氨酸及异亮氨酸被观察到具有强正相关(|r|>0.9),其相关系数分别达到0.92、0.89和0.91。这些氨基酸衍生物的含量变化与电子舌检测到的鲜味和苦味强度呈一致趋势(图4A)。

针对涩味降低的机制,L-酪氨酸、4-羟基水苏碱、芦丁及山奈酚糖苷被发现与高成熟度茶样(如5Gc)的涩味呈强负相关(|r|>0.9),相关系数分别为-0.93、-0.88、-0.90和-0.87。这些代谢物的含量随成熟度增加而显著减少(图4B),可能解释了高成熟度茶样涩味降低的现象。

此外,脂质类代谢物(如α-亚麻酸)及核苷酸类代谢物(如腺苷)被检测到与鲜味及丰富度呈显著正相关(|r|>0.9)。α-亚麻酸的相关系数为0.91,腺苷为0.89(表S11)。这些代谢物的含量在未成熟叶(a)中最高,与电子舌评估的鲜味和丰富度强度一致(图4C)。

图4 相关性网络图用于展示口感属性与差异代谢物之间的关系

研究结论

本研究对不同成熟度的HNSY绿茶进行了全面客观的口感与化学成分的关联性分析。结果表明,随着成熟度的增加,HNSY绿茶的涩味逐渐降低,酸度逐渐升高,其口感会随成熟度的增加而明显不同,适当的苦味与涩味构成了HNSY绿茶的风味特征。通过代谢组学分析,从975种物质中鉴定出185种差异代谢产物,其中发现11种物质是特征性味觉成分,包括1种生物碱、4种氨基酸和6种类黄酮。其中,天冬酰胺(Asparagine)是嫩叶茶中鲜味的主要贡献者;亮氨酸(Leucine)和异亮氨酸(Isoleucine)导致茶水苦味升高;高成熟度茶中涩味物质,L-酪氨酸(L-tyrosine)、4-羟基水苏碱(4-hydroxystachydrine)、芦丁(Rutin)、山奈酚-3-O-槐糖苷(Kaempferol 3-O-sophoroside)、6-羟基木犀草苷(6-hydroxyluteolin 7-glucoside)、异槲皮苷(Isoquercitrin)、山奈酚3-新橙皮糖苷(Kaempferol 3-neohesperidoside)和6-甲氧基香豆素-7-o-beta-D-吡喃葡萄糖苷(Magnolioside)等含量的减少是涩味降低的主因。此外,KEGG富集分析表明,高成熟度茶主要通过调控次生代谢、类黄酮/类黄酮醇合成及氨基酸tRNA合成三条途径降低了茶水苦涩味。因此,在桑叶茶生产过程中,合理控制采茶成熟度,能够提高其风味营养。该研究不仅加深了我们对HNSY绿茶的代谢变化和感官品质的认识,而且也为提高其品质提供了科学依据。

百趣生物新一代代谢组学NGM 2 Pro,凭借全球领先2w+代谢物标准品自建库的优势,有效解决了代谢组学中物质鉴定不准确、鉴定数量少的问题。其通过液质联用(LC-MS)方法,检测生物体受外界刺激前后体内大多数小分子代谢物(分子量1500Da以内)的动态变化,重点筛选具有显著变化的代谢物,助力研究这些代谢物与生理病理变化的相关关系。考虑到代谢物数量繁多、种类多样,且目前尚无方法能提取样本中全部代谢物,NGM 2 Pro采用联合使用多种类型色谱柱的方式,全面覆盖非极性代谢物、极性代谢物、非极性脂质、极性脂质,结合标准品自建库进一步大幅提升样本中物质的鉴定数量与准确性,为标志物筛选、机制研究提供更多可能性。