英文标题:Changes in L-phenylalanine concentration reflect and predict response to anti-PD-1 treatment combined with chemotherapy in patients with non-small cell lung cancer

中文标题:L-苯丙氨酸浓度变化可反映并预测非小细胞肺癌患者接受抗PD-1治疗联合化疗的疗效

发表期刊:MedComm

影响因子:10.7

客户单位:郑州大学第一附属医院

百趣提供服务:新一代代谢组学NGM 2

研究背景

非小细胞肺癌(Non-small cell lung cancer, NSCLC)是全球高发肿瘤之一,多数患者确诊时已晚期。近十年,免疫疗法在NSCLC治疗中潜力巨大,目前是晚期转移性NSCLC的一线治疗手段,也用于不可手术患者的辅助治疗。美国国家综合癌症网络指南推荐PD-L1为转移性NSCLC的唯一生物标志物,但仅凭PD-L1表达预测PD-1/PD-L1抑制剂疗效存在局限性。临床研究表明,部分PD-L1阴性患者可从免疫治疗中获益,而部分高表达患者却产生耐药性,因此仅用PD-L1表达预测治疗反应不准确。其他生物标志物如肿瘤突变负荷(Tumor mutation burden, TMB)、靶基因突变(KRAS、EGFR、ALK等)和循环肿瘤基因(Circulating tumor genes, ctDNA)虽可用于监测免疫治疗反应,但侵入性强,难以重复检测。

目前,临床常用的血液活检方法包括外泌体、肿瘤诱导血小板、微生物群和代谢物,但这些方法样本半衰期短,处理要求高,缺乏标准化分析方法。代谢组学作为与表型联系最密切的学科,可通过检测代谢物浓度变化反映生理和病理变化,且代谢物变化与生物表型直接相关。本研究从代谢组学角度出发,通过非靶标代谢组学分析,寻找预测免疫治疗联合化疗有效性的血清代谢物,并验证其作为预后标志物的潜力。

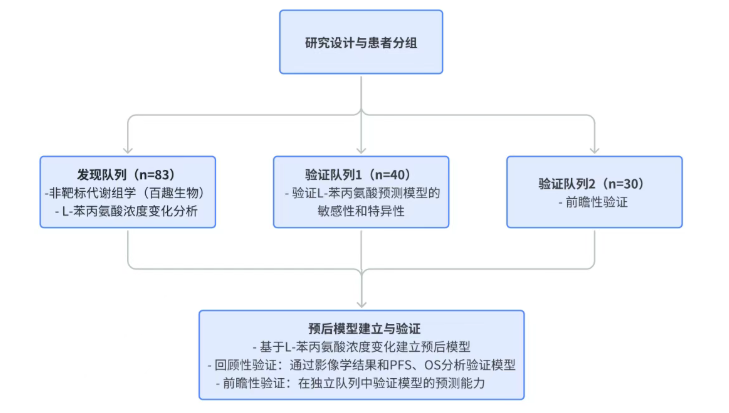

技术路线

研究结果

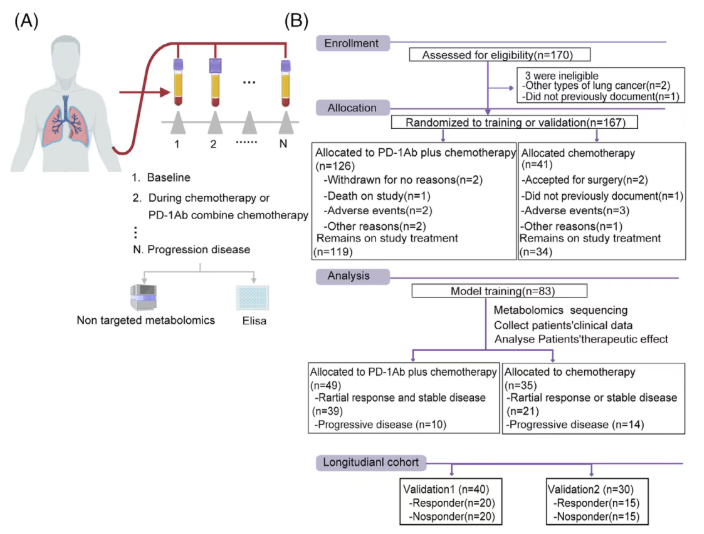

1、患者队列与基线特征概述

本研究纳入了170名NSCLC患者,其中126例接受化疗联合抗PD-1抗体治疗,41例接受单纯化疗。治疗期间,每个周期后采集外周血,分离血清和PBMC,并根据RECIST 1.1标准评估临床疗效。7例患者因死亡或不良事件被排除,剩余患者分为发现队列(n=83)、验证队列1(n=40)和验证队列2(n=30)(图1)。

图1. 接受单纯化疗或化疗联合PD-1抗体治疗的患者及整个研究治疗过程

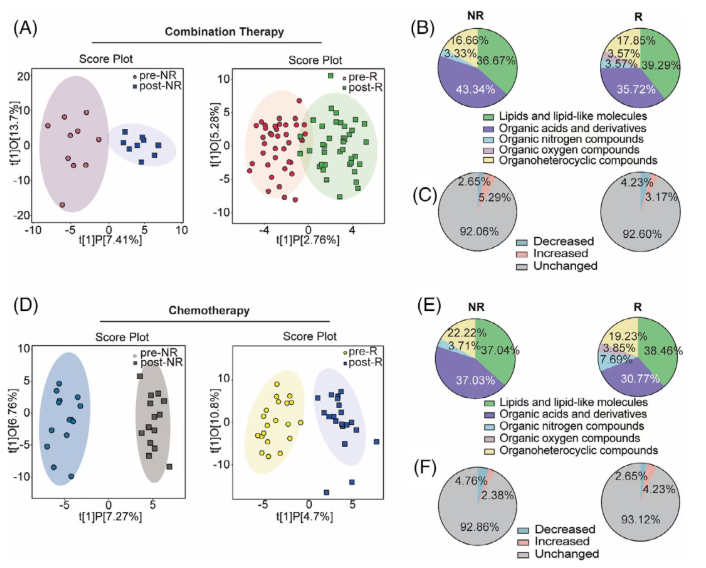

2、非靶标代谢组学筛查及血清差异分析

从83例NSCLC患者中收集基线和两周期治疗完成后的血清样本,进行非靶标代谢组学分析。OPLS-DA分析显示,接受化疗联合抗PD-1抗体治疗的NSCLC患者,其代谢物特征存在明显差异(图2A)。其中,NR(非应答者,指治疗后肿瘤病灶最大径之和较基线增大≥20% 或出现新转移灶)组中,基线与治疗后差异代谢物主要富集于有机酸及其衍生物;而R(应答者,指治疗后肿瘤达完全缓解CR、部分缓解PR或疾病稳定SD)组中,差异代谢物则涉及脂质及类脂质分子、有机酸及其衍生物、有机杂环化合物(图2B)。进一步统计差异代谢物比例,NR组差异代谢物占比7.94%(其中上调5.29%、下调2.65%),R组差异代谢物占比7.4%(其中增加3.17%、减少4.23%)(图2C)。

对于接受单纯化疗的患者,其NR组与R组的代谢物变化特征也存在差异:两组差异代谢物均主要集中于脂质及类脂质分子、有机酸及其衍生物(图2E);从差异比例来看,NR组基线与治疗后差异代谢物占比7.14%,R组差异代谢物占比6.88%(图2D-F)。

图2. 血清标本代谢谱检查

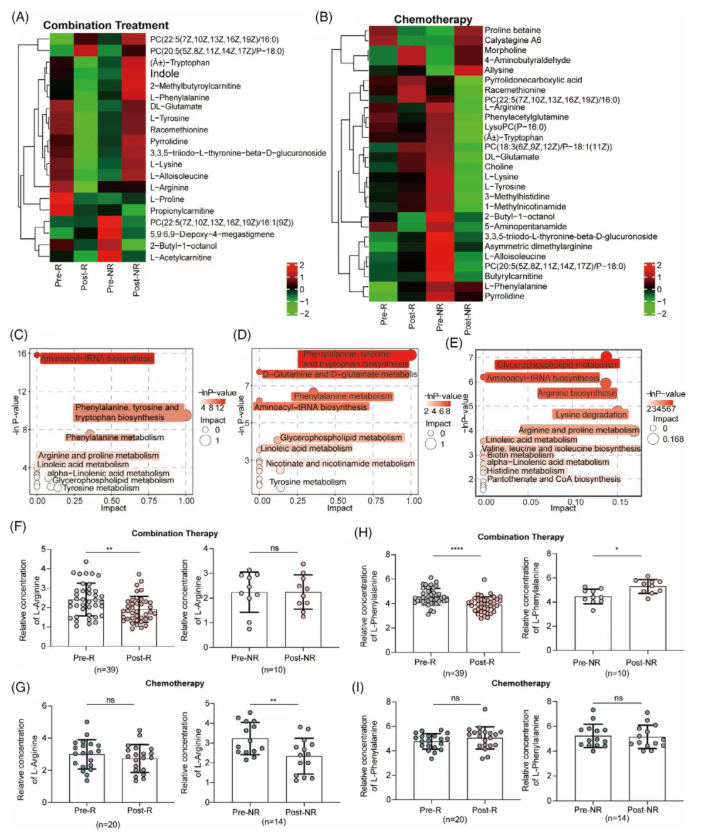

3、预测化疗联合抗PD-1治疗反应的代谢物鉴定

研究先通过热图(图3A-B)展示了“化疗联合抗PD-1”联合治疗组与单纯化疗组患者的差异代谢物(含氨基酸、脂质等类别),再基于这些差异代谢物分析其涉及的代谢通路及关键代谢物浓度变化;结果显示,联合治疗中R组患者,其差异代谢物主要富集于L-苯丙氨酸代谢通路与L-精氨酸代谢通路(图3C),而单纯化疗组中,R组差异代谢物富集于L-苯丙氨酸-酪氨酸代谢通路(图3D),NR组则富集于L-精氨酸代谢通路(图3E);浓度变化方面,联合治疗受益患者的L-精氨酸浓度较基线下降(图3F),单纯化疗NR组的L-精氨酸浓度也有所下降(图3G),而L-苯丙氨酸仅在联合治疗中呈现与疗效相关的相反变化(R组治疗后浓度降低、NR组升高,图3H),单纯化疗组无论R组还是NR组,其L-苯丙氨酸浓度均无显著差异(图3I),综上,L-苯丙氨酸浓度变化可能是区分非小细胞肺癌患者对“化疗联合抗 PD-1”联合治疗疗效的特异性指标。

图3. L-苯丙氨酸浓度R组降低,NR组升高

4、L-苯丙氨酸浓度的变化可以反映联合用药的疗效

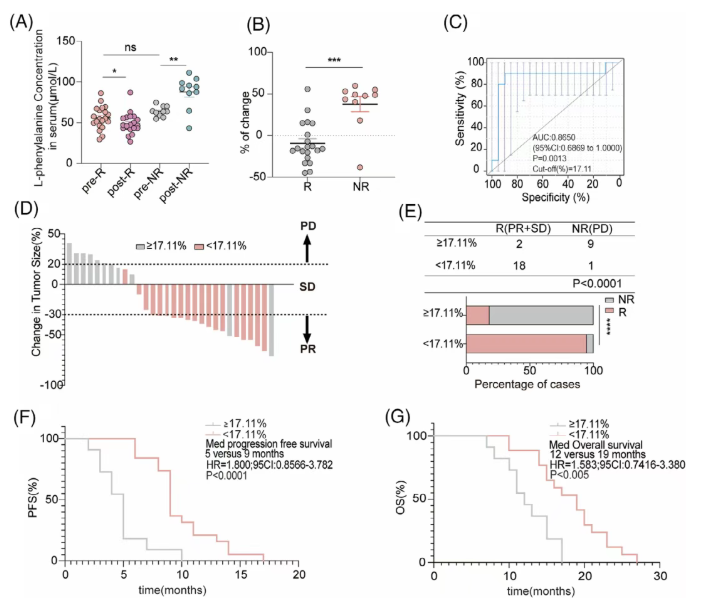

研究选择了20例有反应(R)和10例无反应(NR)的患者接受化疗联合抗PD-1抗体治疗,并使用ELISA测定L-苯丙氨酸浓度。结果显示,NR组治疗后L-苯丙氨酸浓度升高,而R组浓度下降(图4A)。基于此,研究假设L-苯丙氨酸浓度变化可作为联合治疗临床获益的预后指标,并通过计算浓度变化比值来评估。统计结果显示,NR组的变化值多为正,R组的变化值多为负(图4B)。ROC曲线分析显示,L-苯丙氨酸的AUC为0.8650,最佳截断值为17.11%(图4C)。根据此值分组后发现,截断值≥17.11%组的患者治疗后病情进展(PD)(图4D),客观有效率(ORR)为18.18%,显著低于截断值<17.11%组(ORR为94.74%)(图4E)。此外,截断值≥17.11%组的无进展生存期(PFS)和总生存期(OS)均较短(图4F-G)。因此,L-苯丙氨酸浓度变化被确定为联合治疗反应的预后指标。

图4. NSCLC患者在化疗联合PD-1抗体治疗期间血清L-苯丙氨酸水平的变化反映了肿瘤反应

5、L-苯丙氨酸浓度的变化先于CT影像尺寸的变化

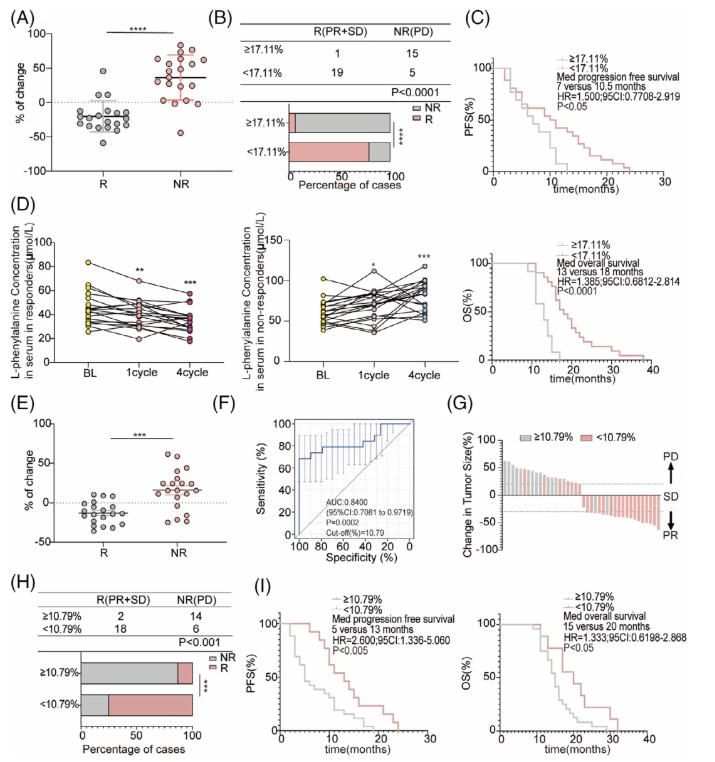

在验证队列(40例接受化疗联合抗PD-1抗体治疗的患者,其中应答者R:20例,非应答者NR:20例)中,研究发现NR组的L-苯丙氨酸浓度变化显著高于R组(图5A)。使用此前确定的17.11% 截断值分组后,截断值≥17.11%组的客观有效率(ORR)为 6.25%,显著低于截断值<17.11%组(ORR为79.17%)(图5B),且≥17.11%组患者的无进展生存期(PFS)和总生存期(OS)均更短(图5C)。

尽管治疗4个周期后血清L-苯丙氨酸的变化可反映联合治疗的临床疗效,但临床医生通常倾向于在至少4个周期治疗后采用CT评估疗效。为此,研究进一步探索治疗1个周期后血清L-苯丙氨酸浓度的变化是否能有效预测临床疗效:结果显示,治疗1个周期后,应答者(R)的L-苯丙氨酸浓度下降,非应答者(NR)的浓度则升高(图5D);同时,对20例接受联合治疗的参与者进行延长随访,在疾病进展时检测其L-苯丙氨酸浓度,发现所有患者均表现出L-苯丙氨酸升高水平的个体差异,且动态分析显示,治疗1个周期后NR 组的L-苯丙氨酸浓度变化值大多为正,R组则大多为负(图5E)。

对治疗1个周期后的浓度变化值进行ROC曲线分析,结果显示曲线下面积(AUC)为0.8400,最佳截断值为10.79%(图5F)。根据该截断值分组发现,截断值≥10.79% 组的患者接受联合治疗后,大部分出现疾病进展(PD)(图5G);且该组的ORR仅为12.5%,显著低于截断值<10.79%组的(ORR为75%)(图 5H)。生存分析结果显示,截断值<10.79%组患者的PFS和OS显著优于截断值≥10.79%组(图5I)。

综上所述,在接受化疗联合抗PD-1抗体治疗的NSCLC患者中,L-苯丙氨酸浓度的变化可作为早期临床预后诊断指标,其变化先于CT影像显示的肿瘤尺寸变化。

图5. L-苯丙氨酸相对浓度的倍数变化与PD-1抗体在癌症患者中的疗效相关

6、判别模型的前瞻性验证

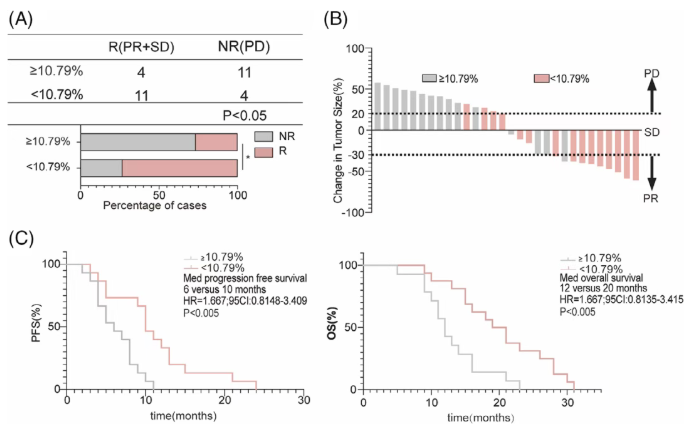

最后,为验证L-苯丙氨酸水平对化疗联合抗PD-1抗体治疗疗效的早期临床预测效率,研究开展了一项前瞻性队列研究(共纳入30例患者,其中应答者R:n=15;非应答者NR:n=15)。研究在患者基线时及治疗1个周期后,分别检测其血清L-苯丙氨酸浓度,并依据此前确定的10.79%截断值将患者分为两组。

结果显示,截断值≥10.79%组的ORR为26.67%,显著低于截断值<10.79%组(ORR为73.33%)(图6A);治疗4个周期后,影像学评估可见截断值<10.79%组患者的肿瘤大多出现缩小,而截断值≥10.79%组患者的肿瘤则持续进展(图6B)。此外,生存分析结果显示,截断值≥10.79%组的中位无进展生存期(PFS)为10个月,显著短于截断值<10.79%组(18个月),且截断值<10.79%组患者的中位总生存期(OS)也明显更长(图6C)。

综上,该前瞻性验证结果进一步证实,基于L-苯丙氨酸浓度变化(以10.79%为截断值)的判别模型,可有效早期预测非小细胞肺癌患者对化疗联合抗PD-1抗体治疗的疗效。

图6. L-苯丙氨酸的倍数变化反映了化疗联合PD-1抗体治疗的有效性验证2

研究结论

该项研究基于非靶标代谢组学结果,建立了一个基于L-苯丙氨酸浓度变化(基线与四个治疗周期后)的预后模型,并通过影像学结果及PFS和OS的统计分析进行验证。为实现早期预测,进一步建立了基于一个治疗周期后L-苯丙氨酸浓度变化的模型,并进行了前瞻性验证。该模型可帮助医生筛选可能受益于化疗联合PD-1抗体治疗的患者,提供个性化治疗策略。

L-苯丙氨酸是一种必需氨基酸,具有稳定的代谢途径和正常生理浓度范围(35-120 µmol/L)。本研究中,其浓度在联合治疗前后均处于正常范围。该模型基于PD-1抗体联合化疗的非小细胞肺癌患者,而单独化疗前后L-苯丙氨酸浓度变化不显著。文献显示,L-苯丙氨酸浓度升高与多种疾病相关,但不同类型肿瘤的变化和作用不同。研究发现联合治疗后,无反应者L-苯丙氨酸水平上升,反应者下降,这种变化可作为预后指标。此外,L-苯丙氨酸的代谢产物可抑制T细胞增殖和信号通路,这可能是非获益组患者L-苯丙氨酸水平升高的原因。这是首个使用代谢生物标志物指示非小细胞肺癌患者化疗联合免疫治疗反应的大型队列研究,为个性化治疗提供了新策略,为前瞻性临床试验的发展奠定了基础。

百趣生物新一代代谢组学NGM 2 Pro,凭借全球领先的2w+代谢物标准品自建库,显著改善代谢组学鉴定准确性不足、数量有限的痛点。其基于LC-MS技术,可检测生物受刺激后小分子代谢物动态变化,助力筛选差异代谢物并关联生理病理。针对代谢物多样性及提取局限,该技术通过多色谱柱联用覆盖非极性/极性代谢物与脂质,结合标准品自建库进一步提升鉴定效率,为标志物筛选、机制研究提供有力支撑。